不適切保育の事例が次々と明るみになっている昨今。保育の質を上げて、子どもたちの成長に貢献するためには何ができるでしょうか? このコラムでは、OECD世界5大幼児カリキュラムの1つに選ばれた「ハイスコープ」から、みなさんの保育に役立つアイデアを紹介します。

目次

よくある褒め言葉

「すごいね!」

「かっこいいね!」

「お兄ちゃんだね!」

このような声掛けを、大人が子どもにすることがあるでしょう。どのような気持ちでこのような言葉を使っているのでしょうか?

自信を持たせたい、認めたい、よい行動を継続して欲しい、他の子にも見習って欲しいなど、さまざまな想いがあるでしょう。一見良さそうに思えるこのような言葉。

実は、悪影響があるのです・・・。

褒めることの悪影響

● 大人のへの評価の依存を引き起こす

● 自分で行ったことを評価する機会を奪う

● 褒められたい子を増やす

● 自分への自信を減らす

● 大人を操作することを覚えてしまう

● 怒りや反感を招く

● 失敗や挑戦を恐れる

大人によく褒められると、子どもは自分で自分を評価しなくなります。褒められるために絵を描いて自発性が損なわれたり、褒められないと不安になって「失敗した」「嫌われた」と自信を失くしやすくなります。

「見て見て、〇〇ちゃんお片付けが上手」と褒める時、大人は子どもを操作しています。

操作をしてもその行動は習慣化せず、自分に注意を向けてもらうために「先生、片付けるから見て」と、子どもが大人を操作するようになる可能性があります。

操作が日常的にあると、褒められた子からも、そうでない子からも怒りや反感を招き、大人の望みとは正反対の行動を引き起こす恐れもあります。

褒められ慣れた子どもは、大人の期待に応えらえないことを恐れ、挑戦を避けるようになります。

このように、褒めることによってさまざまな悪影響が生まれます。

しかし、本来大人が子どもに育みたいのは自分で自分を評価する能力。自分ができていることを理解し、十分だと満足するか、更に挑戦をするかを決めるのは「子ども自身」であるべきです。それでこそ、本当の意味での自己肯定感が備わっていると言えるでしょう。

しかし、大人の言動によってその能力が育まれる機会が損なわれる恐れがあります。では、どうしたらよいのでしょうか?

褒める代わりに行うこと

ハイスコープでは、次のことを推奨します。

1.子どもと一緒に遊ぶ

2.子どもが行っていることについてコメントする

3.子どもが行っていることについて質問する

遊びの中での実践例を見てみましょう。

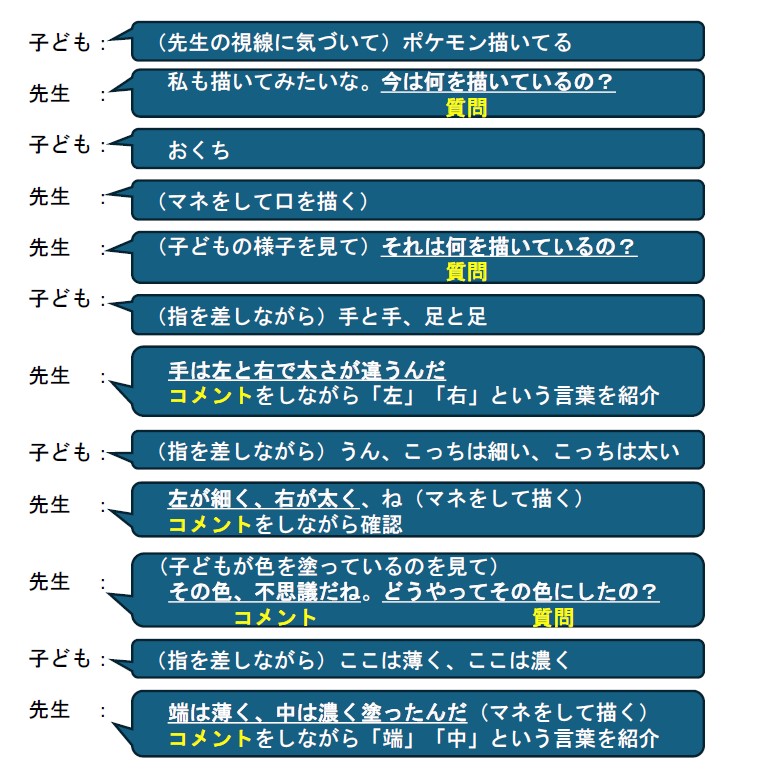

先生は、子どもの目線で隣に座って、絵を描く子どもの様子を見守ります。

先生は、子どもの様子を見ながら絵を描く遊びに一緒に参加します。同じ活動をすることで、子どもは大人に認められた気持ちになるでしょう。

質問やコメントをすることで、子どもは自分が何をできているかを考え、説明し、認識できるようになります。また、ここでは大人の足場かけとして新しい言葉を紹介しています。

(「大人の足場かけ」は、第1回をご参照ください)

練習編

上記の「褒める代わりに行うこと」の3 つのポイントを踏まえ、次の写真の子どもに対して、どのようなかかわりができるかを考えてみましょう。

【ケース1】

<例>

・同じようにボールを転がす

・「ブロックを崩れないように積んで、上からボールを転がしたんだ」とコメント

・「どうやって崩れないようにブロックを積めたの?」と質問

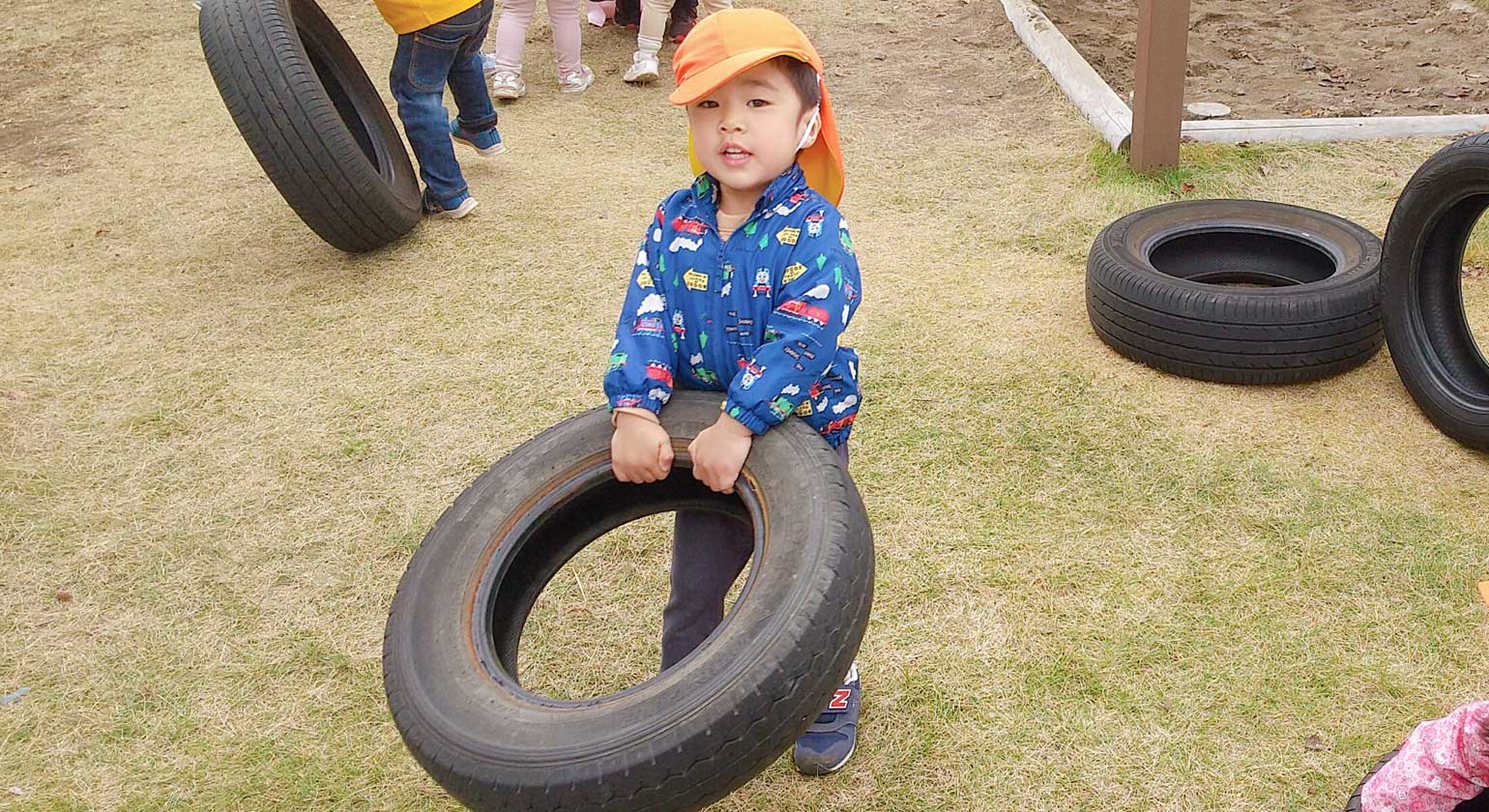

【ケース2】

<例>

・同じようにタイヤを持ち上げる

・「とても重たいのにタイヤを持ち上げたんだね」とコメント

・「どうやってこんな重いタイヤを持ち上げたの?」と質問

【ケース3】

<例>

・同じようにクレヨンを使って絵を描く

・「たくさん丸を描いて繋げてみたんだね」とコメント

・「次はどんな風に描いてみるのかな?」と質問

実践の心構え

これまで褒め言葉を日常的に使っていた場合、言動を変えるにはしばらく練習が必要でしょう。つい「すごいね」と言ってしまっても気にせず、コメントや質問で続けてみましょう!大切なのは、子どもが自分ができることを認識し、自己評価できるように手助けをするという意識です。

引用元:https://highscope.org/wp-content/uploads/2018/08/164.pdf

写真提供:みらいくほいくえん

プロフィール:星野智実(ほしのともみ)

米国ハイスコープ教育研究財団

認定トレーナー

https://highscope.org/

<活動実績>

HighScope Japan 講師

https://highscope-japan.org/

みらいく保育園

ハイスコープ導入支援

https://www.miraiku-h.co.jp/

みらいくLab 所属

https://miraiku-lab.com/