不適切保育の事例が次々と明るみになっている昨今。保育の質を上げて、子どもたちの成長に貢献するためには何ができるでしょうか? このコラムでは、OECD世界5大幼児カリキュラムの1つに選ばれた「ハイスコープ」から、みなさんの保育に役立つアイデアを紹介します。

目次

なぜ「思い出す」ことが学びを深めるのか?

「きょうはね、ブロックで船をつくったんだ」「途中で壊れたけど、直せたよ」。

子どもたちは一日の終わりに、自分の体験を誰かに話したくなるものです。自分の体験を「思い出す」行為の中には、実は深い学びの働きが含まれています。

心理学の研究によれば、人は「思い出そうとする過程」そのものによって記憶が強化されるといわれています。たとえすぐに言葉にできなくても、脳は経験を整理し直し、「何を」「なぜ」そうしたのかを再構成していきます。つまり、“思い出すこと”は、“理解を深めること”でもあるのです。

子どもにとって「振り返る時間」は、自分の行動をただ報告するのではなく、心の中で再びその経験を「たどり直す」営みです。その中で、うれしかったこと、悔しかったこと、工夫したことが言葉になり、次の行動への見通しが少しずつ生まれていきます。

どのように子どもと「振り返る」のか?

この時間で大切なのは、保育者が“教える人”ではなく“聴く人”になることです。「どんなことをしていたの?」「それを見てどう思ったの?」など、オープンエンド・クエスチョン(開かれた質問:答えがひとつに決まっていない問いかけ)で、子どもが自分の言葉で体験を語れるように支えます。

「〇〇ちゃんはこうしていたね。△△くんはどうだった?」と声をかけることも、子ども同士の対話を自然に促すことができ、経験の共有が生まれ、互いの気づきが広がっていきます。

このように“聴く”姿勢を大切にすることで、子どもは自分の考えを尊重されていると感じ、安心して言葉を紡いでいくことができます。

ハイスコープが考える「振り返り」

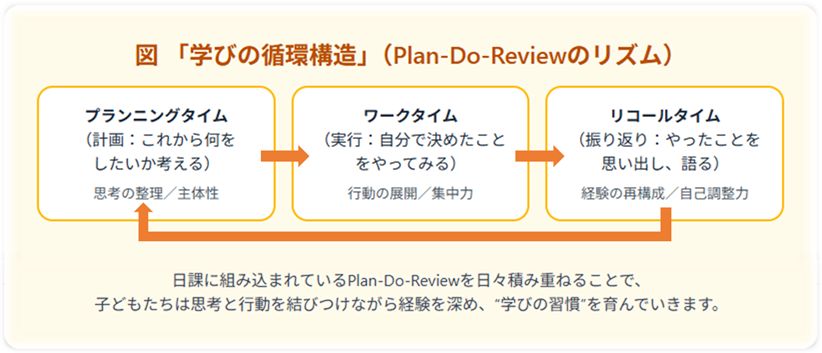

ハイスコープの毎日の日課には「Plan-Do-Review(プラン・ドゥ・レビュー)」という学びのサイクルが組み込まれています(第5回参照)。これは、子どもが自分で選んだ「あそび」を、計画(プラン)→実行(ドゥ)→振り返り(レビュー)」する時間です。子どもが自分で考えて決めたことを、やってみて、あとで振り返る経験を通して、自信と自己調整力を育むというものです。

具体的には、下記の3つの流れで構成されています。

・プランニングタイム(Plan):これから何をしたいか、どう進めるかを考える時間

(写真:プランニングタイムの様子)

※写真は、子どもが自分で立てた活動計画を電話機で保育者に伝えている場面です。保育者もスマホのモックを使いながら、子どもの言葉に耳を傾けています。使っている電話機は、以前オフィスで使われていた本物のビジネスフォンで、ハイスコープでは可能な範囲で本物の教材を使うことが推奨されています。子どもたちは交代の際に保留ボタンを押すなど、実際の操作を楽しみながらやりとりをしています。計画や振り返りの場面で、マイク型のおもちゃやスマホ型の小道具などを取り入れると、子どもは“話すこと”を楽しみながら、自分の考えを言葉にしやすくなります。ちょっとした工夫が、自信をもって語るきっかけにつながります。

・ワークタイム(Do):自分で決めたことを実際にやってみる時間

(写真:ワークタイムの様子)

※ワークタイムでは、子どもが自分で決めたことを実際にやってみる中で、想像力や協働する力が育まれます。写真は、ワークタイムのごっこあそびの中で、子どもたちから「泥棒が入らないようにセキュリティをつくろう」というアイデアが生まれ、テープを赤外線センサーに見立てて“セキュリティ強化ごっこ”を楽しんでいる場面です。保育者と一緒に環境を工夫することで、「あそび」がより豊かに広がっていきます。

・リコールタイム(Review):活動を振り返り、経験を言葉や行動で再構成する時間

(写真:リコールタイムの様子)

※写真は、子どもがこの1週間ワークタイムで取り組んできた車の改造について、今日手を加えた部分をお友だちや保育者に伝えている場面です。作った作品やブロックなどの実物を手にしながら話すことで、子どもはそのときの情景をより鮮明に思い出すことができます。

この「リコールタイム」が、まさに子どもたちが“思い出す”ことを通して学びを深める時間です。子どもは「できたこと」だけでなく、「やってみてどうだったか」「次はどうしたいか」を自ら考えます。この学びは「問題解決」ともつながり(第6回参照)、失敗や工夫を振り返ることで次の行動に生かす“サイクル型の学び”が生まれます。

この過程を毎日積み重ねることによって、子どもは“受け身の学び手”から“考える学び手”へと導かれていきます。

“聴く”ことで見えてくるもの

「振り返り」の時間は、保育者にとっても貴重な観察と対話の機会です。子どもが語る言葉や、そのときの表情から「どんなことに関心を持っているのか」「どんなふうに物事を理解しているのか」「誰とどんな関係を築いているのか」といったことを感じ取ることができます。これは単なる“報告の時間”ではなく、子どもの内面に耳を傾ける時間です。子どもの内面に真摯に向き合うことで、「待つ」「聴く」「受けとめる」といった姿勢が磨かれ、子どもの考えや興味のある環境、響いた言葉などを整理し、次の保育計画や環境づくり、言葉かけに生かすこともできます。

まとめ

保育者が耳を傾け、子どもの言葉を尊重することで、子どもは「自分の考えをもっていい」という安心感を得ます。そしてその安心感が、次の挑戦への意欲へとつながっていきます。「振り返り」の時間は、その一歩を支える、ハイスコープならではのあたたかな学びの時間です。明日からでも、子どもたちと一緒に「振り返り」のひとときを大切にしてみませんか?

写真提供:花園保育園

プロフィール:外崎了(とのさきさとる)

米国ハイスコープ教育研究財団

認定トレーナー

https://highscope.org/

<活動実績>

HighScope Japan 講師

https://highscope-japan.org/

社会福祉法人 愛成会

http://www.sh-aiseien.jp/

幼保連携型認定こども園

花園保育園(青森県弘前市)

https://aiseikai1902.wixsite.com/hanazono