目次

はじめに

学校法人加藤学園の加藤理事長に、園の特徴や写真サービスの導入きっかけ、ウェルキッズフォトを利用いただいた感想についてなど、たくさんのお話を伺ってきました。

園について

――運営方針や園の特徴についてお聞かせください。

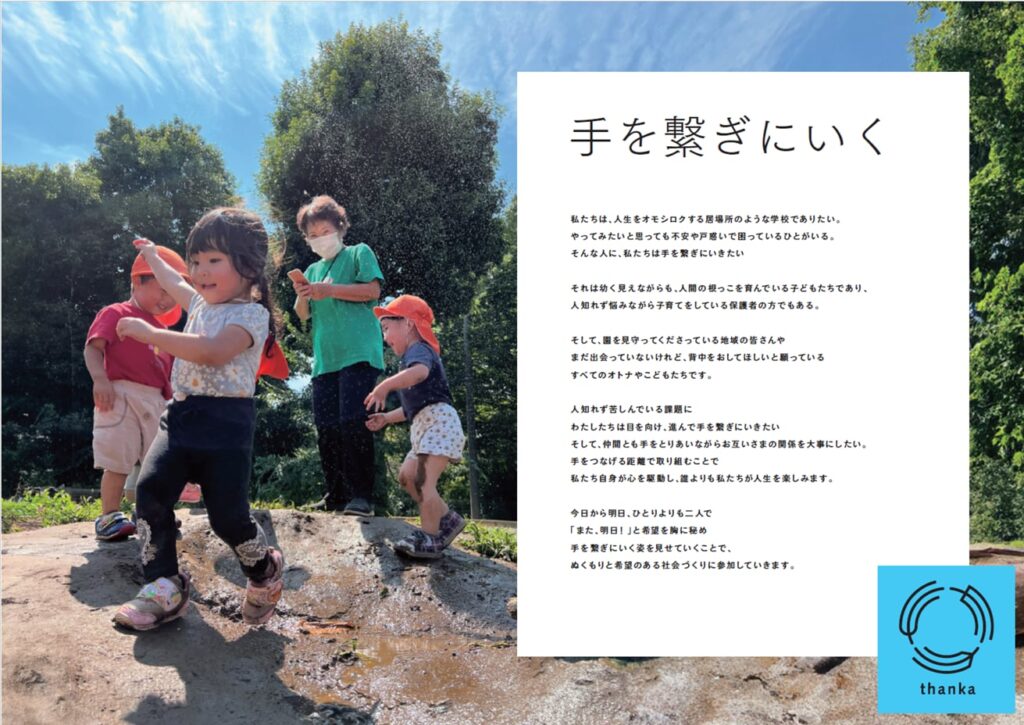

加藤理事長(以下敬称略):学校法人として幼稚園の運営からはじまり、「地域に貢献する」という軸を持ちながら49年ほど運営を行ってきました。「thankaこども園のだ」 は2019年に開園した系列園になります。教育利用・保育利用など、どの子も通える、地域に根差した園にしたいという想いから「野田のみんなの園」というコンセプトをイメージし「のだのこども園」という名称で開園しました。

2025年4月には、法人名を学校法人thankaに改称したのにあわせて「thankaこども園のだ」に改称いたしましたが、園舎の真ん中に、野田のシンボルツリーであるけやきの木を配置しているように、開園当初の想いを引き続き大事にしております。

保育の特徴としては、以前は、学校法人が運営する園となると、当園も含めて一斉活動の多い保育が展開されることも多かったと聞きますが、開園当初から保育所保育指針に則った「子ども主体」の保育をベースにして、暮らしを豊かに、遊びも尊重した保育を行っています。 保護者の方たちと一緒に、子育てのコミュニティを作っていくということも運営目標としてありますので、地域交流室(のだのま)にてワークショップを開催したりしています。

親御さんが全員強制参加の行事は他園さんより少ないと思いますが、このような各皆さんの興味がありそうなことや、季節感を感じられる食育など、楽しんで参加していただけるような機会を提案するようにしています。子どもたち同様、大人も楽しいと思えることを通して一緒の時間を過ごしております。

――運営で大切にされていることがありましたら教えてください。

加藤:まずは「子どもたちを安心・安全にお預かりする」ということが大前提にあります。その部分を保証しながら、日々の暮らしが豊かになるような、仕掛けやきっかけづくりを大事にしています。その中で、保育を深めていくために必要な人材については、内部だけでなく、農家さんなど地域の各分野のスペシャリストにお願いするなど、視点を地域にも向けて関わりを作っているのが園の特徴かもしれません。

当法人では系列園を含めると「園児約440名」が園に通っており、その責任を感じることで、市内の「どの子どもたちもが安心して、楽しく過ごすことができるように」との想いから児童発達支援事業所、子育て広場や子乳児等通園支援事業(誰でも通園事業)なども提供しております。そういった多様なニーズに答えることのできる事業を地域に提供することで、自然と地域に根ざした運営となっているかもしれません。

――コミュニティコーディネーターとはどんな取り組みですか?

加藤:保育のために、地域資源を園に橋渡しをする窓口などを担っているのが、コミュニティーコーディネーター(cc)です。実際は、それだけではないのですが、以前、系列園の流山でccを担っていた職員がこの園の園長となり、その視点が園運営にもいかされていると思います。

シンプルな例ですと、園では毎年、田んぼを作っていますが、保育士は若手の女性も多くおりますので自分で稲作をしたことのある職員は多くはありません。それならば、地域の農家の方へお声掛けをし、園に来てもらい、子どもたちと触れ合ってもらいながらお米の作り方を教えてもらったことがあります。今度は、その方の畑にとうもろこし狩りの親子体験ワークショップで伺うなど、交流が続いています。そういった、人と人の交流の橋渡しをする役目と思っていただけるとイメージしやすいかもしれません。

――園の取り組みについて、特に工夫されていることがありましたらお聞かせください。

加藤:系列の「thanka幼稚園のだほくぶ」では、園独自の未就園児クラスを長く続けています。開始当初から子育て経験のある職員を採用していて、定期利用される保護者の方の相談に乗ることで入園前の不安などをしっかり解消できるようにしています。あとは、どの園でも、こどもたちの日々の生活をドキュメンテーションなどを通して、在園の方にその世界の豊かさを伝えるよう努力しています。

基本的には、日常を丁寧にやっていくことが大切だと思っています。そうすることで、初めて園を訪れる方の見学のに、玄関の雰囲気からのよい印象や、いきいきと生活している子どもたちを見て、入園される方も多いのではと思います。 また、入園に際しては「関係ない人を作らない」ということが根底としてあります。

例えば、未就園児教室に参加された親御さんから、うちの子は自閉症の傾向があるので無理じゃないかと相談された際にも、障がい児通所支援事業が併設してあること、当園は通常の1.5倍程度の職員配置としていることなど、親御さんのニーズに対して丁寧に向き合うことを大切にしています。

――コミュニケーションで工夫されていることはありますか?

加藤:当法人の理念に共感して入職を決めてくれる「いい人を採用する」ことです。人が足りないからとりあえず採用するといったことはしていません。共感した人の採用によって、コミュニケーションの大前提である子どもたちに対しての想いの価値観や土台が揃うことができます。時間と手間がかかりますが、この大前提を揃えることが何よりも重要と思っています。当園では保育を探求したい・保育が好きな人が集まっていますので、自然とコミュニケーションも円滑になっていると思います。

――園舎のこだわりについて教えてください。

加藤:シンプルに「大人が過ごしても心地よい」建築にしたいという想いがあります。子どもたちが生活する時に、どういう環境で過ごしているかが大切だと考えています。なので、ごちゃごちゃとしているのは心地よくないので、キャラクターが大きくでたものは極力置いていません。子どもたちにとってはもちろん、保護者も職員も心地よい空間であるべきと思っています。人は環境に応じた立ち居振る舞いをしがちになるのは皆さんも心当たりがあると思いますので、予算のなかで家具などもきちんとしたものを置くということを心がけています。

ウェルキッズフォトについて

――弊社写真サービスの導入きっかけについて教えてください。

加藤:当時、「保育の可視化をしたい」という想いから私が一眼レフで写真を撮っていたのですが、1人では限界があること、保育士には保育に集中してほしいという考えから、プロのカメラマンにアウトソーシングしたということが背景にあります。

――弊社契約カメラマンの満足度はいかがでしょうか?

加藤:当園は割と同じカメラマンさんに来ていただいていて、長くお付き合いさせていただいている方もいらっしゃるのでありがたく思っています。今後も、園を理解してくださる方がずっときてくださると嬉しいです。

――写真サービスでこんな点が良いと思う部分があれば教えてください。

加藤:行事をきっかけとした家族写真を撮れることが、きちんと企画としてあってもいい気がしました。イベントの日に親子で降園する際に、日付入りのフリップなどがあって、親子で撮影できるとご家族は嬉しいのではないかと思いました。園の行事ではできませんが、園舎を使って七五三の撮影会などを企画し、カメラマンを派遣してもらってもいいなと思っています。園を起点として、親御さんの子育てが豊かになるようなお手伝いができれば、園としても嬉しいなと思いました。

――それでは、インタビューは以上となります。本日はお時間をいただきましてありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。