子どもたちの成長を間近で見守れる保育士という仕事には、たくさんのやりがいがあります。一方、責任の重さや業務の多さなど、大変だと感じる瞬間も少なくありません。

この記事では、さまざまなシーンごとに保育士のやりがいを紹介するとともに、現場で直面しやすい悩みや課題についても詳しく解説します。

目次

【園児編】保育士のやりがい

保育士としてのやりがいは、何と言っても園児とのふれあいから生まれるものです。子どもたちの笑顔は、日々の疲れを癒してくれる大きな力となります。彼らの無邪気な笑顔や、楽しそうに遊ぶ姿を見ると、自然と心が温かくなり、仕事の意義を再確認することができます。

ここでは、園児に対しての保育士のやりがいについて紹介します。

子どもの笑顔に救われることがある

保育士として働く中で、子どもの笑顔は何よりの励みになります。楽しそうに遊ぶ姿や、何かに夢中になっている表情を見ると、疲れやストレスが和らぎ、「また頑張ろう」と前向きな気持ちになれます。

特に、自分の名前を呼んで駆け寄ってくる瞬間や、嬉しそうに話しかけてくれる場面は、信頼関係が築けていることを実感でき、大きなやりがいにつながります。

笑顔には、子どもが安心して過ごせている証としての意味もあります。初めて何かができたときや、友達と一緒に楽しんでいるときに見せる笑顔は、成長の証であり、保育の成果とも言えます。保育士としてその環境づくりに関われていることは、大きな誇りです。

「先生がいい」と言ってもらえたときの喜びを感じる

園児から「先生がいい」と言われる瞬間は、保育士にとって大きな喜びです。この言葉には、子どもが安心し、信頼を寄せている気持ちが込められており、日々の関わりが確かに伝わっていることを実感できます。

特に、初めてその言葉をもらったときの感動は、長く心に残るものです。

こうした言葉は、保育士としての自信にもつながります。自分を慕ってくれる子どもがいることで、「もっとよい保育をしたい」という気持ちが自然と湧いてきます。

信頼関係が深まることで、子どもの小さな変化や成長にもより気づきやすくなり、一つひとつの関わりが意味のあるものになっていきます。

できなかったことができるようになる姿に感動する

保育士の仕事で特に心を動かされるのは、子どもが「できなかったこと」に挑戦し、できるようになる瞬間に立ち会えることです。

例えば、自分で靴を履けなかった子が、少しずつコツをつかみ、ある日ひとりで履いて登園してきた姿を見ると、成長の大きさを実感し、自然と胸が熱くなります。

こうした変化は、生活面だけでなく、言葉や人間関係にも表れます。話すのが苦手だった子が「かして」「ありがとう」と言えるようになり、友達と一緒に遊べるようになる姿は、社会性の芽生えを感じさせてくれます。

そうした小さな一歩一歩には、子ども自身の努力だけでなく、周囲の支えも深く関わっています。

子どもたちの発見にこちらが学ばされることもある

保育士として子どもと接していると、その柔軟な発想や純粋な視点に驚かされることがあります。大人が気にも留めないような小さな変化や自然の不思議を見つけ、心から喜ぶ姿に触れることで、こちらも新鮮な気づきを得ることができます。

例えば、落ち葉の形を集めて遊びを生み出したり、小さな虫を見つけて熱心に観察したりする姿からは、物事を楽しむ力や発想の豊かさを感じます。また、「なんで雲は動くの?」といった子どもの素朴な疑問が、大人にとっても新たな視点や学びにつながることもあります。

こうした関わりの中で、保育士は単に教える立場にとどまらず、子どもとともに学び成長していく存在であることを実感できます。

卒園後にまた会えると続けてきてよかったと感じる

卒園した子どもと再会する瞬間は、保育士にとって特別な意味を持ちます。子どもたちが新しい環境で成長しながらも、「先生」と呼びかけてくれることは、自分の存在が記憶に残っていた証であり、大きなやりがいを感じる瞬間です。

例えば、数年後に街で声をかけられたり、園に遊びに来てくれたりする場面では、その子の成長だけでなく、自分が関わってきた保育の意味を実感できます。名前を覚えていてくれたり、当時の思い出を話してくれたりすることで、「あのとき頑張ってよかった」と心から思えます。

また、夢や進路の話を聞いたときは、幼少期の関わりが子どもたちの基盤になっていると感じられ、保育士としての役割の大きさを再確認する機会にもなります。

【行事編】保育士のやりがい

保育士にとって、行事は子どもたちの成長を感じる大切な機会です。特に、子どもが本番で頑張る姿を見ると、胸が熱くなる瞬間があります。

ここでは、行事においての保育士のやりがいについて紹介します。

子どもが本番で頑張る姿に胸を打たれる

保育士にとって、子どもが行事や発表会で力を発揮する姿を見守ることは大きなやりがいの一つです。普段は遊びを通して学ぶ子どもたちが、特別な日を目指して練習に取り組み、本番で緊張を乗り越えながら自分の役割を果たす姿には、心を動かされるものがあります。

例えば、運動会で一生懸命に走ったり、発表会で大きな声でセリフを言ったりする姿は、日々の積み重ねの成果そのものです。仲間と助け合いながら挑戦する姿を見ていると、保育士として支えてきた意味を深く実感します。

本番を終えた子どもが達成感に満ちた表情を見せたとき、その喜びは保育士自身にも伝わります。拍手を受けて誇らしげに笑う姿は、子どもにとっても自信となり、次への成長につながっていきます。

行事が無事に終わったとき達成感が大きくなる

保育士にとって、行事の成功は大きな達成感をもたらす瞬間です。運動会や発表会など、日々の保育とは異なる特別な場面に向けて、子どもたちと一緒に準備を重ねてきたからこそ、本番を無事に終えたときの喜びは格別です。

練習ではうまくいかなかった子が本番で堂々とやり遂げる姿や、緊張していた子が自信を持って発表する様子は、努力の積み重ねを象徴しています。その姿を見守ることで、保育士自身も深い充実感を得られます。

さらに、行事を通じて子どもの成長を保護者と共有できることも、保育士にとってのやりがいです。「頑張ってたね」「家でも話してくれました」などの言葉は、これまでの取り組みが伝わったことを実感させてくれます。

行事が終わったあとに子どもから「またやりたい」と言われると、活動が楽しい思い出として残っていることが分かり、次への意欲にもつながります。

季節の移ろいを子どもと一緒に感じられる

保育士の仕事には、日々の自然の変化を子どもとともに体感できる魅力があります。下記のような四季折々の風景や体験を通じて、子どもたちの感受性や好奇心が豊かに育っていく様子を間近で見ることができます。

- 春の芽吹き

- 夏の青空や水遊び

- 秋の落ち葉や実り

- 冬の雪遊び など

例えば、春のお花見では満開の桜に歓声を上げ、夏には水に触れる楽しさを知り、秋には色づいた葉を集めて遊び、冬には雪だるまを作る。こうした自然とのふれあいは、単なる遊びではなく、子どもの心の成長につながる大切な時間です。

また、季節ごとの行事を通じて、子どもと特別な思い出を共有できることも、保育士としてのやりがいです。「またやりたい」「楽しかった」といった言葉に、活動が子どもたちにとって印象的な経験になったことを実感できます。

【保護者編】保育士のやりがい

保育士としてのやりがいは、子どもたちとの関わりだけでなく、保護者との関係にも深く根ざしています。保護者から子育ての相談をされるようになると、信頼されていることを実感し、やりがいを感じる瞬間が増えます。

ここでは、保護者に対しての保育士のやりがいを紹介します。

保護者から子育ての相談をされるようになる

保護者から子育ての相談を受けるようになると、自分が信頼されていることを実感します。

「先生に聞いてみよう」と思ってもらえる関係は、保育士として築いてきた信頼の証です。悩みや不安を抱える保護者の話に耳を傾けることで、気持ちが少しでも軽くなるよう寄り添うことが求められます。

相談を通じて保護者との距離が縮まり、より深い信頼関係が生まれます。育児のアドバイスを求められることもあれば、ただ静かに話を聞いてほしいという場面もあります。

そのどちらであっても、保護者にとって安心できる存在になれることは、保育士として大きなやりがいです。

また、相談対応を重ねることで、自分自身も成長できます。さまざまな家庭の事情や子育て観に触れることで、柔軟な視点や対応力が身につき、保育の質も自然と高まっていきます。

「ありがとう」の一言に励まされることがある

保育士として働く中で、保護者からの「ありがとう」という言葉は、何より心に響く励ましになります。その一言には、日々の関わりやサポートが確かに伝わっていたという実感があり、仕事の意義を改めて感じる瞬間です。

例えば、子どもが友達と遊べるようになったり、自分の気持ちを言葉で伝えられるようになったとき「先生のおかげでここまで成長しました」と感謝されることがあります。

そうした場面では、保育士として積み重ねてきた関わりが、確かに子どもの成長に結びついていたと実感できます。

また、育児の相談に応じた後「話せてよかった」「安心しました」といった声をもらうこともあります。こうした言葉は、自分の存在が保護者の支えになっていると感じさせてくれ、次の一歩を踏み出す力になります。

【職場編】保育士のやりがい

保育士として働く中で、職場環境から得られるやりがいは非常に大きいものです。ここでは、職場においての保育士のやりがいについて紹介します。

自分の頑張りを認めてもらえるとやる気につながる

保育士としての努力が周囲に認められたとき、自信ややる気が大きく高まります。例えば、関わってきた子どもが言葉を話せるようになったり、友達との関係を築けるようになったりする場面で、自分の働きかけが確かな成果につながっていると実感できることがあります。そうした手応えは、日々の積み重ねを前向きに捉え直すきっかけになります。

また、上司や同僚から「ありがとう」「助かったよ」と声をかけられたり、ちょっとした提案が評価されたりすることも、モチベーションを高める要因になります。特に行事などでチームとして動く場面では、成果をみんなで分かち合うことで職場の一体感も生まれ、働く喜びが強くなります。

頼られる存在になるともっと成長したいと感じる

子どもや保護者から「頼りにされている」と感じる瞬間は、保育士としてのやりがいを強く実感できる場面のひとつです。子どもが困ったときに自分の名前を呼び、自然と寄ってきてくれる姿には、信頼関係が築けていることが表れています。

保護者から育児の相談を受ける機会が増えると、自分の経験や知識が役に立っていると感じられ、「もっと力になりたい」という気持ちが湧いてきます。対応を通じてさまざまな家庭の考え方や子育ての背景に触れることも、自分自身の視野を広げる学びとなります。

頼られることで得られる信頼や責任感は、保育士としての自信につながります。そしてその信頼に応えたいという思いが、さらに学びを深め、より良い保育を目指す原動力になります。こうした積み重ねが、日々の仕事に向き合う姿勢をより前向きなものにしてくれるのです。

【社会編】保育士のやりがい

保育士としての仕事は、子どもたちの成長に直接関わることができる貴重な役割です。その中でも、社会とのつながりを感じられる瞬間は特にやりがいを感じる部分です。

ここでは、社会においての保育士のやりがいを紹介します。

子どもの成長に関われることが何よりもうれしい

保育士の大きなやりがいの一つは、子どもの成長に直接関われる点です。言葉の習得、自分で身支度ができるようになること、友達との関わりが増えることなど、発達の節目を日常の中で確認できます。

成長は身体面だけでなく、社会性やコミュニケーション能力にも及びます。例えば、一人遊びが中心だった子どもが、集団の中で相手に配慮しながら行動できるようになるなど、行動の変化から心の発達も読み取ることができます。

保育士は、こうした成長を促すために、年齢や個性に応じた関わりや保育環境の工夫を行い、日々のやり取りを通じて支援します。また、成長の記録を保護者と共有しながら、継続的な関与と連携を行うことも重要な役割です。

働く保護者を支えられる存在になれる

保育士は、子どもの保育だけでなく、働く保護者を支える役割も担っています。保護者は仕事と子育てを両立する中で多くの負担を抱えており、保育士による安全で安心な保育の提供は、保護者の生活基盤を支える要素となります。

例えば、子どもが園で落ち着いて過ごし、楽しそうに活動している姿を保護者が確認できれば、安心して仕事に取り組むことができます。また、登園・降園時に短時間でも子どもの様子を伝えることで、家庭と保育園の連携がより円滑になります。

さらに、保護者との継続的なコミュニケーションを通じて、子どもの家庭での様子や悩みを共有し、それに応じた対応を保育に反映することができます。こうした相互の情報交換によって、子ども一人ひとりに適した支援が可能となります。

保育士の仕事が園内にとどまらず、地域や保護者とのつながりを広げたい方には、ボランティア活動という関わり方も一案です。

参考:保育園ボランティアとは・活動内容・応募資格・探し方 | nponews

保育士になって大変なこと

保育士という職業は、子どもたちの成長を支える素晴らしい仕事です。一方、多くの大変なことも伴います。

続いて、保育士になって大変なことについて解説します。

仕事量が多く休まる時間がない

保育士は、日々の保育に加えて行事の準備、書類作成、保護者対応など多くの業務を同時に担っています。子どもの安全を常に確保する必要があるため、気を緩められず、心身の負担が大きくなりやすい職種です。

また、勤務中は子どもたちの生活に合わせて行動するため、決まった休憩時間を確保するのが難しい状況です。お昼寝や自由遊びの時間も、突発的なトラブルや連絡対応が発生することがあり、落ち着いて休憩を取れないことが多くあります。

こうした勤務環境が続くと、慢性的な疲労やストレスが蓄積しやすくなります。業務量の多さや休息の少なさは、保育士が継続して働く上での大きな課題であり、職場内での業務分担や勤務体制の見直しが求められます。

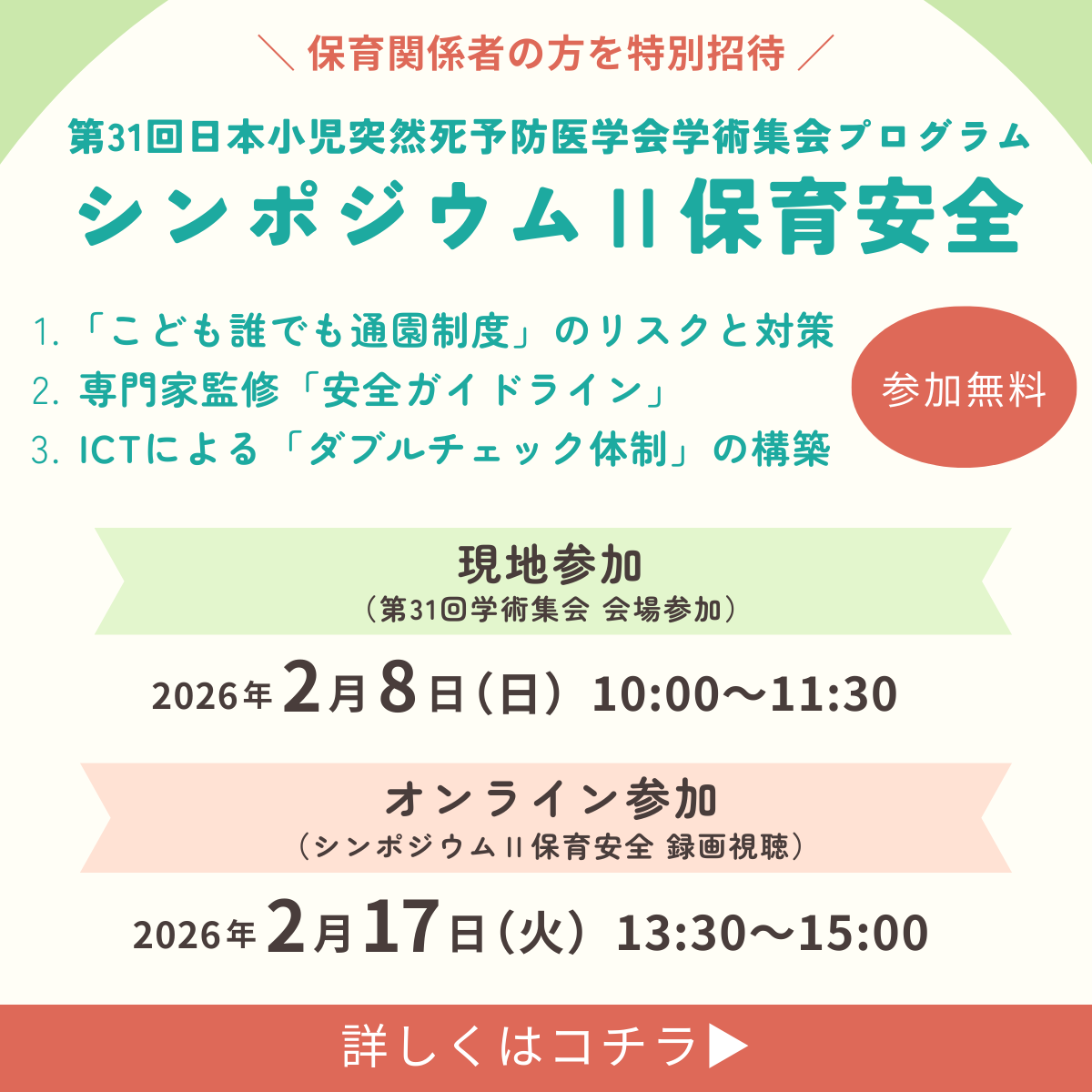

小さなミスが大きな事故につながる不安がある

保育士は、子どもの安全を常に確保しながら業務を行う必要があります。わずかな見落としや判断ミスが、重大な事故につながる可能性があるため、常に緊張感を持って行動しなければなりません。

例えば「遊具使用中に目を離す」「誤って危険物を子どもの手の届く場所に置く」といった行為は、事故の引き金になります。こうしたリスクは、業務に慣れていない保育士ほど見落としやすく、業務への不安やストレスの原因にもなります。

また、保護者からの信頼を守るためにも、日常的な安全確認や環境整備、職員間の情報共有が欠かせません。事故を未然に防ぐ体制を構築することが、保育の質と安全性の向上につながります。

リスクへの対応力を高めるためには、実務経験の蓄積に加え、先輩職員の指導や定期的な安全研修の活用が有効です。安全管理は個人だけでなく、チーム全体で取り組みましょう。

人間関係で悩むことがある

保育士の業務では同僚との関係も重要です。しかし、職場内の人間関係が原因で悩みを抱えることがあります。

保育現場ではチームでの連携が求められますが、保育方針や子どもへの対応に対する考え方の違いから、同僚との間に摩擦が生じることがあります。特に情報共有や役割分担がうまくいかない場合、業務に支障が出ることもあります。

人間関係のトラブルは、業務の円滑な遂行を妨げるだけでなく、精神的負担の原因にもなります。良好な関係を築くためには、相手の立場を理解しようとする姿勢と、明確で丁寧なコミュニケーションが不可欠です。

保護者との関係に悩むことがある

保育士は子どもだけでなく、保護者との信頼関係も構築する必要があります。しかし、考え方や期待の違いにより、保護者との関係に悩むことがあります。

例えば、子どもの生活習慣や教育方針に関して意見が食い違う場合、保護者からの理解を得るのが難しくなります。また、保護者の要望が高く、保育士の対応に限界がある場合は、強いプレッシャーを感じることがあります。

特に、子どもに特別な配慮が必要なケースでは、保護者の不安が要求や不満という形で表れることもあります。

保護者対応では、伝え方やタイミングを誤ると誤解や不信感につながるため、慎重な対応が求められます。初めての面談や苦情対応では、精神的な負担が大きくなることもあります。

こうした関係構築には時間と継続的な努力が必要です。保育士には、的確な情報共有と相手の立場を理解した丁寧なコミュニケーションが求められます。保護者との信頼関係が築ければ、子どもにとっても安定した保育環境が実現しやすくなります。

自分の時間が思うように取れない

保育士は、長時間にわたって子どもと向き合うため、業務後や休日に十分な自分の時間を確保しにくい傾向があります。早朝からの勤務、保育中の対応、退勤後の記録作業や準備などにより、業務外でも時間が取られることが多くなります。

さらに、保育士の業務は多岐にわたり、行事準備・保護者対応・書類作成などが重なることで、勤務時間外に仕事を持ち帰ることもあります。このような状況では、趣味や休息の時間が減り、生活のリズムが崩れる要因になります。

プライベートの時間を確保するには、業務の優先順位を明確にし、効率的に進める工夫が必要です。同僚と業務を分担し、必要に応じてサポートを求めることも有効です。

保育士はやりがいを感じることが多い一方で、長時間勤務や行事準備、書類業務、人手不足など、負担が大きく感じられる場面も少なくありません。

そんな中、「今の職場環境を変えたい」「もっと自分に合った条件・働き方を探したい」と思う保育士さんも増えています。転職を考えている方には以下のサイトを参考がなります。

参考:【厳選比較】保育士におすすめの転職サイト・エージェント28選 | 転職のサポートドットコム

まとめ

保育士は、子どもの成長に寄り添いながら大きなやりがいを得られる一方、業務量や人間関係、保護者対応などの負担も抱えやすい仕事です。子どもの笑顔や成長に立ち会える喜びは何よりの励みになりますが、心身のバランスを保つことも欠かせません。